安野貴博・チームみらい代表

「定数削減のデメリット」

【議員定数削減のデメリット】

国会の議員定数削減の議論が盛り上がっています。

衆議院の議員定数を1割(50名程度)、比例の枠から削減する案があがっています。来週からの臨時国会で決議を目指す方向で、自民・維新・国民の間で調整がされているとのことです。

政治不信の中、「ロクに仕事をしない議員なんか減らすべき!」と思われる方がいらっしゃることは理解できます。しかし私は議員定数削減は政治の新陳代謝を悪化させ、むしろ議会への信頼度を落とす可能性があると考え、反対の立場です。

理由は3点です。

1)国会議員の新陳代謝がより悪化する

2)諸外国と比較して日本は国会議員の数がそもそも少ない

3)定数削減によって得られるコストメリットは限定的

順に説明します。

1)国会議員の新陳代謝がより悪化する

議員定数が少なくなることで、議員になること、政党を作ることの参入障壁がより大きくなります。

選挙に勝つために必要なのは地盤・看板・カバンと言われており、ただでさえ新しい挑戦者にはたいへん不利な状況です。議員定数を削減するとこれがより加速し、より新陳代謝が悪くなります。

正直、『チームみらい』は本提案でダメージを受ける立場です。それでもまだ私は、前回の選挙で新党を結党し、比例で1議席をいただくことができました。そのおかげでいま、「みらい議会」「まる見え政治資金」などの成果を出す機会を得られました。

よりダメージを受けるのは、今後政治を変えたいと思ってチャレンジをしようとする人たち、若者たちです。

親族に政治家がいない人や、大政党に所属しない若者たちがアイデアを実現しようとする道は閉ざされます。特に比例が1割削減されることの影響は大変大きく、「チームみらい」のようなスタートアップ政党・ベンチャー政党はもう二度と生まれなくなるかもしれません。

既存政党ではできないことがたくさんある、と痛感している私だからこそ、この点は強調したいと思います。

2)諸外国と比較して日本は国会議員の数がそもそも少ない

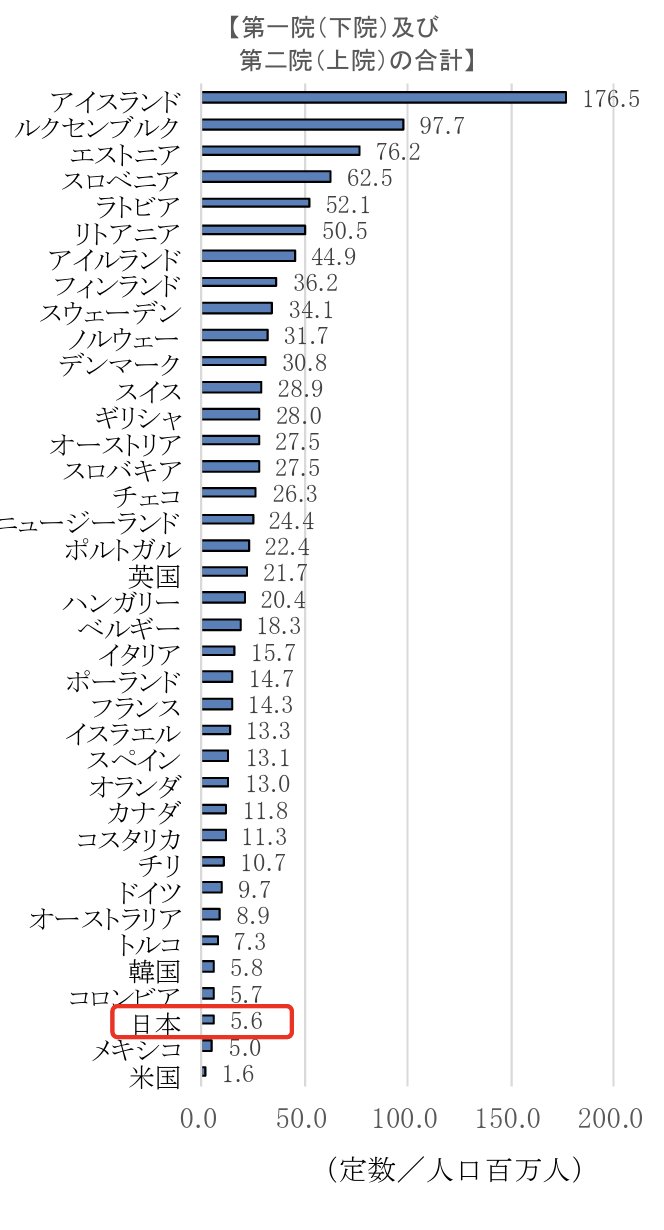

OECDの調査によると、日本の国会議員定数は100万人あたり5.6人と38カ国中36番目の水準です。人口比でいえばイギリスの4分の1、ドイツの2分の1程度しかいません。

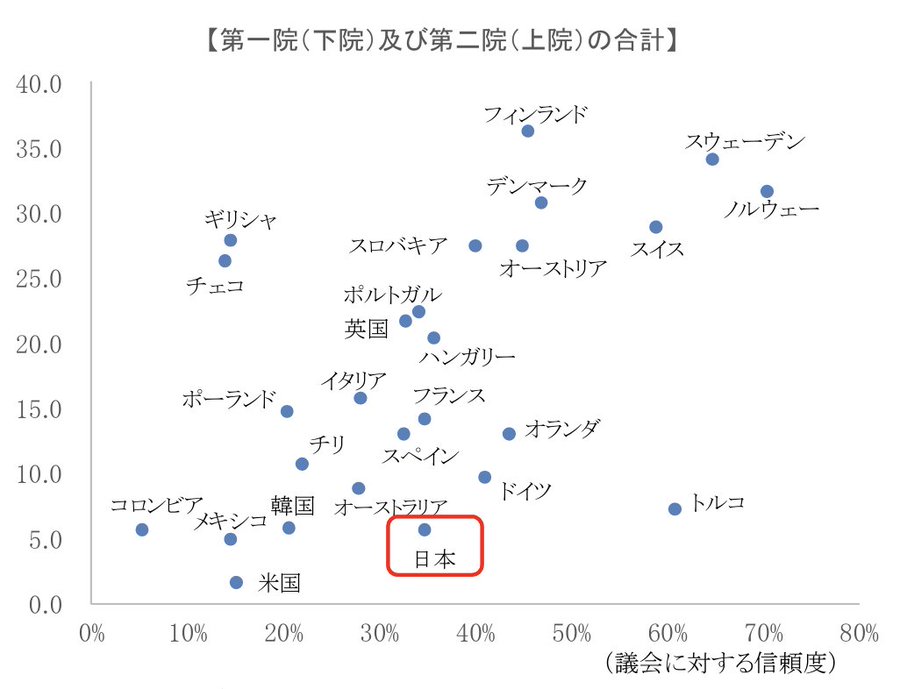

また、「議会に対する信頼度」と「人口あたりの人数」にはゆるやかな相関が認められています。(添付の図を参照

「人口あたりの人数」が多ければ多いほど、緊密に政治家と有権者の間でコミュニケーションをとることができ、結果として議会の信頼度が上がっている可能性があります。

「政治不信」を解消するために議員定数を減らした結果、コミュニケーション不全が加速し、ますます政治不信が深まるようなことがあってはならないと思います。因果関係の分析などしっかり見た上で議論する必要があると考えます。

3)定数削減によって得られるコストメリットは限定的

国家予算100兆円と比較すると、定数削減で得られるコストメリットは限定的です。ここは地方自治体とは違うポイントです。地方自治体では予算規模も小さいため、定数削減によるコスト削減のメリットは相対的に大きくなります。

国家のレベルで見たときのインパクトは冷静に見極めるべきですし、限定的なコスト削減より、国民のためにもっと議論すべき議題があるのではとチームみらいは考えています。

===

以上の理由から議員定数を削減することは問題があると考えます。新規参入ハードルを下げ、議員の新陳代謝をよくして色んな知恵が入ってくるようにすべきです。

今、国会に声が届いていないと感じる国民がただでさえ多い中、更に声が届きにくくなることに繋がりかねません。むしろ、有権者と政治家のコミュニケーションがよりしっかりと行えるようになるにはどうすべきか建設的に考えてゆくべきです。

参考:https://sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/r03pdf/202120703.pdf

以上

選挙制度や議員の定数は「政治家の覚悟」という話ではない

安野さん、同意です。

選挙制度や議員の定数は「政治家の覚悟」という話ではなく、どのような制度でどのくらいの人数にすれば、さまざまな価値観や立場の国民の民意を議会に届けられるか、という民主主義の基盤を決めるということ。

ちなみに、AIに「比例代表だけを減らす定数削減」についてどう思うか尋ねてみたところ、こんな回答。

「比例代表制は、政治の多様性を守るための保険装置です。

これを削ることは、短期的な人気取りにはなっても、

長期的には『民意が反映されない強権的政治』『政党政治の劣化』を招きます。」

ChatGTPさん、いいこと言ってます。

旧日本維新の会も、2012年の解散総選挙で大きく躍進したときは「小選挙区14、比例40」だったはずです。

比例代表という「参入コストの低い仕組み」があったからこそ、新しい政党が挑戦できた。

そのことは、維新の皆さん自身がよくご存じのはず。

小選挙区の問題点は、都市部に偏りやすく地方自治の理念に反する結果になりかねないこと、

そして死票が多く生まれること。

民意のバランスを保つために、比例代表並立制が導入されました。

もし「議員定数を減らす」というなら、まずは都市部偏重の構造を正すべきではないでしょうか。

悔しいですが、いま大阪の小選挙区を維新がほぼ独占しています。

その維新が「都市部から身を切ります」と言えば、一定の説得力があります。

しかし今回のように比例枠だけを減らす提案では、

「自分たちの既得権は守り、新しい政党の参入を難しくするための案だ」と批判されても仕方がありません。

立憲も維新も、世間からは「既成政党」と見られています。

私たちにそのつもりがなくても、先の参議院選挙でその印象が「民意」として示されたのは否めません。

だからこそ、民意をゆがめるような制度改革は、慎重のうえにも慎重であるべきです。

以上

選挙区で1人しか当選しない仕組みだと、

A 51%

B 49%

Aが当選しますが、Bの49%は死票になります。

政治に興味のない層は、テレビに出ている知名度のある人を選択しやすいので、今後は、電通の覚え愛でたいCIAの工作員候補か、タレントしか当選しなくなります。

国会や地方の議席が、吉本や電通タレントと、CIA系の世襲で埋まるという恐ろしい国になります。